個人再生でやってはいけないことは?メリット・デメリットも解説

投稿日: 2025.04.10 | 更新日: 2025.04.10

「個人再生でやってはいけないことはある?」

「個人再生の失敗事例やデメリットが知りたい」

個人再生は借金の減額幅が大きく、条件を満たせば家や車などの財産も残せる方法です。

ただし、手続き中にやってはいけないこともあり、理解しないまま行うと失敗してしまう恐れもあります。

そこで本記事では、個人再生でやってはいけないことを解説します。

個人再生の失敗事例やメリット・デメリットも紹介するため、個人再生を検討している人はぜひ参考にしてください。

▼関連記事

個人再生でやってはいけない8つのこと

個人再生でやってはいけないことは、次の8つです。

- 特定の債権者へ優先して返済する

- 嘘の内容を申告する

- 新たな借入をする

- 弁護士のアドバイスを無視する

- 手続き中に仕事を辞める

- 費用を支払わない

- 履行テストを軽視する

- 手続き中に浪費する

それぞれくわしく解説します。

1.特定の債権者へ優先して返済する

個人再生の手続き中は、特定の債権者へ優先して返済しないようにしてください。

この行為は「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といい、個人再生の「すべての債権者を平等に扱う」というルールに反しているためです。

偏頗弁済してしまうと、支払った分が返済額に上乗せされたり、個人再生が認められなくなったりするリスクがあります。

「親族や知人への借金だけでもを先に返したい!」と思う気持ちはわかりますが、偏頗弁済にあたる可能性があるため、迷った場合は必ず弁護士に相談してください。

2.嘘の内容を申告する

弁護士や裁判所に、嘘の内容を申告することも避けるべきです。

例えば、債権者数や借金額を実際よりも少なく言ったり、収入が実際よりも多くあると見せかけたりする行為が該当します。

嘘がバレると弁護士に辞任される、裁判所で申立てが却下されるなどの影響が考えられます。

都合の悪いことを隠そうとしても、提出する書類で嘘はいずれバレてしまうものです。

つまり、始めから正直な内容で申告するのが身のためといえるでしょう。

3.新たな借入をする

個人再生の手続き中に、新たな借入はできません。

これは民事再生法で禁じられているもので、裁判所に「返済していく気がない」と判断されるリスクがあります。

また、再生計画は申立て時の金額で計算されているため、借金が増えると再生計画が狂う原因にもなります。

すると再生計画案どおりに返済するのが難しくなるだけでなく、認可が下りない可能性もあるでしょう。

個人再生の手続き中は、手持ちのお金や収入の範囲で生活するようにしてください。

4.弁護士のアドバイスを無視する

個人再生において、弁護士のアドバイスを無視するべきではありません。

個人再生手続きは非常に複雑で、用意する書類も多く、法的な知識が必要です。

弁護士の指示やアドバイスに従わないと、書類に不備があったりやってはいけないことをしたりして、認可されなくなるリスクが高まります。

個人再生を成功させるためには、弁護士の言うことをきちんと聞いて手続きしてください。

▼関連記事

個人再生に強い弁護士の選び方とおすすめ事務所5選!(※公開前)

5.手続き中に仕事を辞める

個人再生手続き中に、仕事を辞めることもおすすめできません。

再生計画案は申請時の収入に応じて作成するため、転職や退職をすると再度手続きが発生し、二度手間になってしまいます。

また、転職や退職で収入が減少したり、継続した収入が得られる見込みがないと判断されたりすると、不認可になる可能性もあります。

仕事を辞める予定がある場合は、あらかじめ弁護士に相談するようにしてください。

6.費用を支払わない

個人再生で必要な費用を支払わないことも、失敗の原因の元になります。

個人再生では弁護士費用として30〜60万円、裁判所費用として3〜30万円程度がかかります。

費用を払える見込みがないのに弁護士に依頼したり、途中で費用を払えなくなったりすると手続きが進まないだけでなく、弁護士が辞任する可能性もあるでしょう。

弁護士費用は分割払いに対応しているところを選ぶ、返済がストップしている間に費用を積み立てるなどで、確実に支払うようにしてください。

▼関連記事

7.履行テストを軽視する

履行テストをきちんと行わないと、不認可になる可能性があります。

履行テストは、再生手続きの開始とともに6ヶ月間支払いを行い、再生計画どおりに返済していけるかチェックするものです。

「どうせテストだから」と軽視して支払いが遅れたりすると、「返済能力がない」と判断される恐れがあるでしょう。

再生計画の認可のためには、実際の返済と同様の緊張感を持ち、期限どおりに入金を続けることが大切です。

8.手続き中に浪費する

個人再生手続き中の浪費もやめてください。

ギャンブルや買い物、投資などに過度にお金を使っていると、生活再建の意志がないと判断され、不認可になる可能性があるでしょう。

そのほか、偏頗弁済とみなされ、浪費した分が返済額に上乗せされるリスクもあります。

浪費した事実を隠そうとしても、申立て後は詳細な家計簿を提出するため、ほぼ確実にバレてしまいます。

ギャンブルや買い物の浪費癖がある人は、特に注意するべきでしょう。

個人再生やってよかった?メリット・デメリットを解説

個人再生のメリット・デメリットは次のとおりです。

- メリット1:借金を大幅に減額できる

- メリット2:マイホームや資産を維持できる

- メリット3:職業や資格への影響がない

- デメリット1:借金はなくならない

- デメリット2:信用情報や官報に掲載される

- デメリット3:保証人に影響を与える可能性がある

将来的に個人再生を「やってよかった」と思えるかどうか、判断材料の1つにしてみてください。

▼関連記事

個人再生のデメリットとは?家族・会社・信用情報への影響を徹底解説

債務整理のデメリットは6つ!車やクレジットは使えなくなるのか詳しく解説

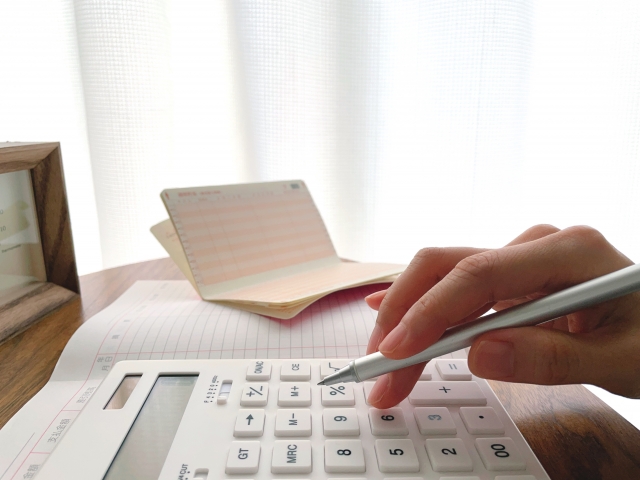

メリット1:借金を大幅に減額できる

個人再生は、借金を5分の1〜最大で10分の1まで大幅に減らせることが特徴です。

個人再生には「小規模個人再生」と「給与所得者再生」の2種類があり、このうち小規模個人再生には、借金額に応じた最低弁済額が設定されています。

| 借金額 | 最低弁済額 |

| 100万円以下の場合 | 債権額と同額 |

| 100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |

| 500万円超1,500万円以下の場合 | 基準債権の5分の1 |

| 1,500万円超3,000万円以下の場合 | 300万円 |

| 3,000万円超5,000万円以下の場合 | 基準債権の10分の1 |

借金総額を上回る高額な財産がない限り、この基準に沿って減額幅が決まります。

例えば、3,500万円の借金があった場合は、300万円まで減額される可能性があるのです。

任意整理の場合は、将来利息のカットと返済期間の延長はできるものの、元金は減りません。

自己破産の場合は、借金の支払い義務が免除されるものの、家や車などの財産は没収されてしまいます。

そのため、財産を残しながら大きく減額したい場合は、個人再生が向いているでしょう。

メリット2:マイホームや資産を維持できる

個人再生では、一定の条件を満たせばマイホームや車などの資産を維持できます。

家の場合は住宅ローン特則が適用されること、車の場合はローンを完済していることが条件です。

ただし、価値の高い財産を多く保有していると最低弁済額も高くなり、借金の減額幅が小さくなる可能性があるため注意してください。

メリット3:職業や資格への影響がない

個人再生しても、職業や資格への影響はありません。

自己破産すると、申立てから3〜6ヶ月は弁護士などの士業や生命保険外交員、外交員など、他人の財産を預かる一部の資格を取り消されたり、仕事に就けなくなったりします。

個人再生なら、このような影響を心配せずに借金を整理できるのがメリットです。

▼関連記事

自己破産したらどうなる?費用や流れなど基礎知識をわかりやすく解説

デメリット1:借金はなくならない

個人再生しても、借金が完全になくなるわけではありません。

認可された場合は再生計画案にもとづき、減額された元金を3〜5年かけて返済します。

自己破産のように、「手続きすれば借金の返済義務が免除されるだろう」と勘違いしていると、後悔に繋がる恐れがあります。

とはいえ、個人再生の減額幅は大きいため、月々の返済負担を大きく減らせるでしょう。

デメリット2:信用情報や官報に掲載される

個人再生すると、ほかの債務整理手続きと同様に、信用情報や官報に情報が掲載されます。

信用情報に事故情報が載るといわゆるブラックリストとなり、完済後約5〜7年はクレジットカードの作成や新規の借入ができません。

また、国の広報誌である官報に氏名や住所が掲載されるため、家族や職場の人に見られる可能性があります。

ブラックリストの間は、一括払いやバーコード決済などの方法を利用する必要があるでしょう。

官報に関しては、税務署職員や金融業者など一部の人しかチェックしないため、実際にバレる可能性は低いといえます。

ブラックリストの影響については、次の記事でも解説しているため参考にしてください。

▼関連記事

債務整理のブラックリストはいつ消える?期間やリスクを徹底解説

デメリット3:保証人に影響を与える可能性がある

個人再生では、保証人に影響を与える可能性があります。

借金に保証人や連帯保証人がいる場合、個人再生すると返済義務が移るため、保証人が一括返済しなければなりません。

もし支払えない場合、保証人も債務整理しなければならなくなるリスクもあるため、注意が必要です。

保証人に迷惑をかけたくない場合は、任意整理で保証人がついていない借金だけを整理することも検討してみてください。

▼関連記事

任意整理とは?後悔しないために知っておきたいメリットや注意点などわかりやすく解説!

個人再生の失敗事例と対策

ここでは、個人再生の実際の失敗事例と対策を紹介します。

個人再生手続き中のギャンブルで履行テストに不合格となった、Bさん(男性・46歳)の事例です。

Bさんはギャンブルや浪費が原因の多重債務者でしたが、怪我をしたことで休職を余儀なくされ、返済に困るようになりました。

そこで、車を残したくて個人再生を選んだものの、履行テスト中に気の緩みでパチンコに行ってしまったのです。

そのため4ヶ月目の入金ができずに履行テストに落ち、「継続して返済していくことが困難である」と判断されて個人再生は不認可となりました。

個人再生手続き中のギャンブル自体はNGではありませんが、履行テストに必要なお金を使い込んだことが問題だったと考えられます。

また、そもそも安定した収入がない状態での個人再生は、認められない可能性が高いでしょう。

履行テストを軽視しないように心がけつつ、収入面や浪費癖などで不安がある場合は、あらかじめ弁護士に相談することが大切です。

出典:http://newscafe.ne.jp/saimless/kojinsaisei-demerit/

個人再生はやってはいけないことを理解して行おう

個人再生する際は、特定の債権者への返済や虚偽の申告、新たな借入などをしないように注意が必要です。

また、転職を考えていたり、費用の支払いに不安があったりする場合は事前に弁護士に相談し、アドバイスや指示に従うのがおすすめです。

個人再生は借金の減額幅が大きく資産も残せる手続きですが、借金がなくなるわけではなく、信用情報や官報、保証人への影響もあります。

個人再生でやってはいけないことや、メリット・デメリットを理解した上で、正しく手続きを行ってください。

関連記事

個人再生の積立金とは?返金や引き出し・期間はどうなる?

2025.08/08

個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説

2025.06/03

個人再生で官報に載ると職場にバレる?掲載期間や注意点を解説

2025.05/27

個人再生手続きは何をする?地域による違いも解説

2025.05/25

個人再生の陳述書とは?書き方や例文・提出の流れ・注意点などを紹介!

2025.05/20

自動下書き個人再生で通帳や口座を隠すのは無意味!財産隠しになるNG行為は?自動下書き

2025.05/20