個人再生で友人や親族からの借金は隠せる? 個別で返済する方法

投稿日: 2025.05.17 | 更新日: 2025.05.17

「個人再生で友人や親族への借金は隠せる?」

「個人再生中でも友人にだけ返済することはできる?」

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済していく法的な手続きです。

しかし、個人再生を利用すると、友人や親族からの借金も他の債権者と同様に扱われるため「こっそり返したい」と思っても、優先的に返済することは原則として認められていません。

この記事では、個人再生で友人や親族からの借金を隠すことが可能なのか、また個別に返済する方法があるのかについて解説します。

あわせて、友人に迷惑をかけずに債務整理を進めるための注意点や代替手段も紹介するため、個人再生を検討している方はぜひ参考にしてください。

▼関連記事

個人再生は友人からの借金も整理対象になる

多重債務に陥っている方のなかには、金融機関だけでなく、友人や親族など身近な人からの借金を抱えているケースも少なくありません。

個人再生を検討する際には、こうした身近な相手からの借金が手続きの対象に含まれるのかどうか、気になる方も多いでしょう。

個人再生とは、裁判所に返済計画の認可を受け、借金の総額を大幅に減額してもらったうえで、原則3年間で分割返済していく法的な手続きです。

この手続きにおいて重要なのは「どの債務を整理の対象にするかを債務者自身が選ぶことはできない」という点です。

すべての借金を平等に扱うことが前提となるため、金融機関や消費者金融からの借入れだけでなく、友人や親族からの借金も原則として整理の対象に含まれます。

したがって、友人や親族からの借金のみを手続きから除外できず、ほかの債権者と同様に取り扱われます。

友人からの借金を隠して個人再生することはできる?

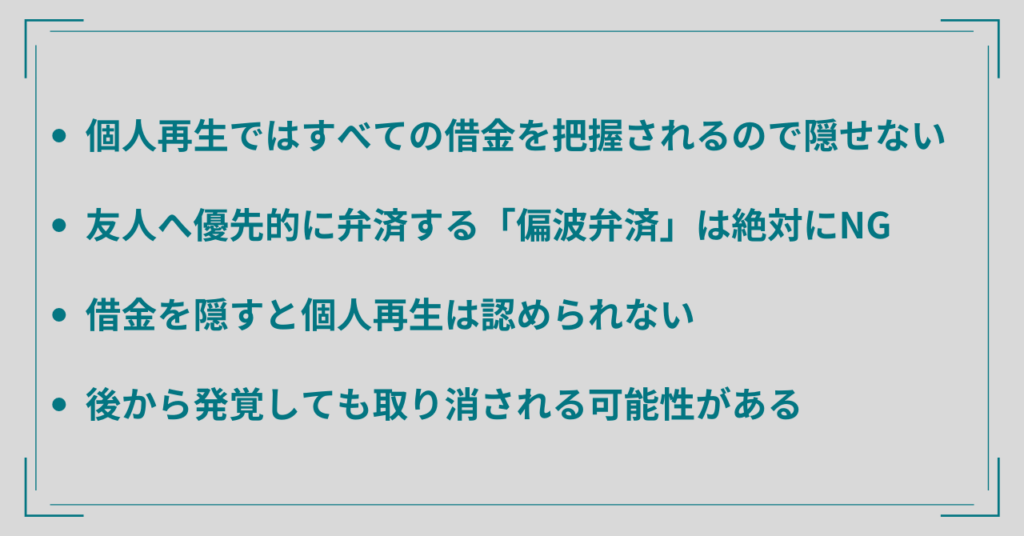

個人再生では、すべての債務を正確に申告する義務があります。そのため、特定の借金だけを隠して手続きを進めることはできません。友人からの借金を隠して個人再生できない理由は、以下のとおりです。

- 個人再生ではすべての借金を把握されるので隠せない

- 受任通知は全ての債権者に送られる

- 借金を隠すと個人再生は認められない

- 友人へ優先的に弁済する「偏波弁済」は絶対にNG

- 後から発覚しても取り消される可能性がある

それぞれ解説します。

個人再生ではすべての借金を把握されるので隠せない

個人再生の手続きでは、裁判所や再生委員が債務者の財産・収支状況を詳細に調査します。その過程で家計簿の提出や通帳の明細確認などが行われるため、金銭のやり取りは高い確率で把握されます。

また、個人再生を担当する裁判所および個人再生委員は、債務者の経済状況を正確に見抜く専門家です。

借金の一部を意図的に申告せず手続きを進めようとしても、その事実が発覚する可能性は高く、不正が認められた場合には手続きが却下されるリスクもあります。

したがって、友人からの借金も正直に申告し、法に則った手続きを進めることが重要です。

受任通知は全ての債権者に送られる

個人再生の手続きは複雑で専門的な知識を要するため、通常は弁護士に依頼して進めるのが一般的です。弁護士が債務者の代理人として手続きを受任すると、まずすべての債権者に対して「受任通知」を送付します。

受任通知には、債務者が債務整理の手続きに入ったこと、そして債権者は以後、債務者に対して直接の取り立て行為をしてはならないことなどが記載されています。

この通知は、貸金業者や銀行などの金融機関だけでなく、個人である友人や親族が債権者であった場合にも送付されます。

そのため、たとえ本人が知らせるつもりがなくても、弁護士からの通知によって個人再生を行っている事実が伝わります。

つまり、友人などからの借金も対象に含まれている場合は、個人再生の開始がその相手に知られることは避けられないといえるでしょう。

借金を隠すと個人再生は認められない

個人再生の手続きでは、債務者のすべての借金を正確に申告することが求められます。もし、友人などからの借金を意図的に隠していたことが発覚した場合、裁判所が手続きを認めない可能性が高くなります。

また、その場合でも手続きにかかった費用は返金されません。たとえば、弁護士に支払った着手金も戻ってこないため、経済的にも大きな損失を被ります。

さらに、個人再生が認められなければ、当然ながら借金の減額も行われません。結果として、すべての借金を元のまま抱えたまま、費用だけを失うという事態になりかねません。

このようなリスクを考えると、特定の借金だけを隠して個人再生を進めようとするのは合理的ではありません。手続きの成功率を高めるためにも、債務は正確に申告し、誠実に対応することが重要です。

友人へ優先的に弁済する「偏波弁済」は絶対にNG

個人再生手続においては、すべての債権者を平等に取り扱うことが原則です。そのため、特定の債権者に対して優先的に返済を行う行為、いわゆる「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は厳格に禁止されています。

たとえ友人からの借金が少額であっても、ほかの債権者よりも先に返済を行った場合、それが偏頗弁済と判断されるおそれがあります。

偏頗弁済が確認された場合、裁判所が個人再生の認可を下さない可能性があり、手続き自体が失敗に終わるリスクもあります。

したがって、個人再生の申立て前後においては、特定の債権者に対する返済を一切行わないように注意が必要です。

また、債務者が勤務先から借金をしており、その返済が給与からの天引きによって行われているケースもあります。

通常は、個人再生手続きの開始と同時に天引きは中止されるべきですが、事務手続き上の遅れにより手続き後も天引きが継続されてしまうことがあります。

このような場合にも、偏頗弁済とみなされる可能性があるため、個人再生を申し立てる前に勤務先と事前に確認・調整を行うことが重要です。

後から発覚しても取り消される可能性がある

個人再生手続き中に友人からの借金を隠し通し、手続き終了後に優先的に返済すれば問題ないと考える方もいるかもしれません。しかし、そのような対応は非常に危険です。

仮に、手続き終了後に過去の偏頗弁済が発覚した場合、裁判所によって再生計画が取り消される可能性があります。

再生計画が取り消されなかった場合でも、計画内容が見直され、当初よりも返済額が増額されるなどの不利益を被ることがあります。いずれにせよ、隠していたことが判明した場合のリスクは非常に大きいです。

友人への返済を望む場合には、個人再生手続きがすべて終了し、再生計画に基づく債務の支払いの完了後など、適切なタイミングと方法を検討することが重要です。

▼関連記事

個人再生でやってはいけないことは?メリット・デメリットも解説

偏波弁済にあたるのはいつから?どんな支払い?

ここからは、偏頗弁済に該当するタイミングや偏頗弁済にあたらない支払いについて解説します。

支払い不能または再生手続開始後は偏波弁済になる

偏頗弁済とは、個人再生の手続きにおいて、すべての債権者を平等に扱うという原則に反し、特定の債権者に対して優先的に返済する行為を指します。

特に「支払不能」となった後や「個人再生手続開始決定」が出た後に行われた返済は、偏頗弁済と見なされる可能性が高くなります。

法律上、偏頗弁済に該当する行為は以下のように定義されています。

>> 破産法第二百五十二条三号

特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。

出典:e-gov

たとえば、消費者金融の返済期限が到来しているにもかかわらず、その返済を後回しにして、返済期限がまだ先である友人への借金を先に返済した場合には、偏頗弁済と判断される可能性があります。

偏波弁済にあたらない支払い

一見すると偏波弁済に当たるような支払いであっても、以下のような支払い行為は偏波弁済にはあたらないと考えられています。

- 家賃や住宅ローンの支払い

- 公共料金の支払い

- 保険料の支払い

- 税金の支払い など

上記のように、生活するうえで必要な出費については偏頗弁済に該当しません。

友人に迷惑をかけたくない場合の対処法

友人に迷惑をかけたくない場合の対処法は以下のとおりです。

- 個人再生の返済がすべて終わってから返済する

- 第三者から一括返済してもらう

- 迷惑のかからない任意整理を選択する

個人再生の返済がすべて終わってから返済する

個人再生の返済がすべて完了したあとであれば、友人や親族に対して任意で追加返済を行うことは可能です。

個人再生が裁判所に認められると、債務者は再生計画に基づいて、すべての債権者に対して減額された借金を分割で返済していきます。

たとえば、友人から10万円を借りていた場合、再生計画により債務が2万円にまで減額されたとすると、その2万円を分割で返済します。

この再生計画に基づく返済をすべて完了すれば、法律上の返済義務は消滅し、債権者を平等に取り扱う義務がなくなります。

したがって、そのあとに債務者が任意で残りの8万円を友人に返済することは問題ありません。

ただし、再生計画に基づく返済期間は原則3年間のため、友人に対する追加返済が可能となるのは、少なくとも返済期間終了後、すなわち3年以降となります。

それでも、債務整理の影響を受けた友人との信頼関係を修復するために、返済を申し出ることは十分に意味のある行動といえるでしょう。

第三者から一括返済してもらう

一時的に別の第三者がその友人に対して全額を立て替えて支払い、個人再生の手続き完了後に債務者がその第三者へ返済することが可能です。

この方法を用いれば、法的な制限を回避しつつ、最終的に友人に対して借金を完済できます。ただし、こうした対応が可能かどうかは個別の事情によって異なるため、事前に弁護士に相談し、適法かつ適切な手段であるかどうかを確認しましょう。

迷惑のかからない任意整理を選択する

友人をはじめとする特定の債権者に迷惑をかけたくない場合には、はじめから個人再生ではなく「任意整理」を選択する方法があります。

任意整理は、債権者との個別の交渉によって返済条件を見直す手続きであり、対象とする債務を債務者自身が選ぶことが可能です。そのため、友人や親族からの借金を債務整理の対象から外せます。

たとえば、消費者金融2社と友人から借金をしている場合には、消費者金融2社のみを任意整理の対象とし、友人からの借金は従来どおり返済を継続することも可能です。

このように、消費者金融や銀行からの借金を整理して返済負担を軽減し、その分を友人への返済に充てるといった柔軟な対応ができる点が、任意整理の大きな特徴です。

ただし、任意整理ではおもに将来利息のカットが中心となるため、元本の大幅な減額は期待できません。

したがって、借金の総額が非常に大きい場合や返済の目途が立たない場合には、任意整理だけでは解決が難しいケースもあります。この場合、個人再生や自己破産といった別の法的手続きを検討する必要があるでしょう。

自己破産の場合友人からの借金はどうなる?

ここからは、自己破産の場合に友人からの借金がどうなるかを解説します。

友人からの借金でも自己破産自体はできる

自己破産は、裁判所の許可を得ることで、原則としてすべての借金の返済義務が免除される法的手続きです。これには、金融機関からの借り入れだけでなく、友人や親族など個人からの借金も含まれます。

そのため「迷惑をかけたくないから」といった理由で、友人からの借金だけを手続きの対象から除外することはできません。

自己破産の手続きでは、すべての債権者を平等に取り扱うことが大原則とされており、この原則に反する行為は重大な問題となります。

友人からの借金を申告せず、自己破産手続きの対象から意図的に外した場合「債権者平等の原則」に違反する行為であるため、裁判所は破産の免責許可を認めない可能性が高くなります。

さらに悪質と判断された場合には「詐欺破産罪」に問われるおそれもあります。

>> (詐欺破産罪)

第二百六十五条 破産手続開始の前後を問わず、債権者を害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、債務者(相続財産の破産にあっては相続財産、信託財産の破産にあっては信託財産。次項において同じ。)について破産手続開始の決定が確定したときは、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第四号に掲げる行為の相手方となった者も、破産手続開始の決定が確定したときは、同様とする。

一 債務者の財産(相続財産の破産にあっては相続財産に属する財産、信託財産の破産にあっては信託財産に属する財産。以下この条において同じ。)を隠匿し、又は損壊する行為

二 債務者の財産の譲渡又は債務の負担を仮装する行為

したがって、友人からの借金であっても正確に申告し、ほかの債権者と同様に手続きに含めることが重要です。

財産が一定以上なら配当で一部返済される

破産者に一定以上の財産がある場合は「少額管財事件」といった形式で処理され、債権者に対して一定の配当が行われることがあります。

たとえば、友人を正しく債権者として申告していれば、他の債権者と同様に配当を受け取る権利が生じます。ただし、破産者が返済に充てられるだけの財産を十分に保有していないケースでは、配当自体が行われないことも少なくありません。

また、仮に配当が行われたとしても、配当率は非常に低く、債権額に対してごくわずかな金額しか返済されないことが一般的です。

なお、破産者に一定以上の資産がある場合には、裁判所がそもそも自己破産の免責を認めない可能性もあります。そのため「配当による一部返済」を前提とした債権回収は、現実的な手段としてはあまり期待できないのが実情です。

自己破産でも友人の借金だけ返済するのはNG

自己破産では、すべての債権者を平等に取り扱うことが原則です。そのため「友人に迷惑をかけたくない」といった理由で、友人の借金だけを優先して返済することは認められていません。

このような偏った返済は、手続きの公平性を損ねる行為とみなされ、裁判所が免責を認めない理由の一つとなる可能性があります。

なお、手続き終了後に任意で返済を行うことは可能です

個人再生と同じく自己破産が終わってから任意の返済はしてもいい

自己破産の手続きがすべて終了した後であれば、友人などへの任意の返済を行うことは問題ありません。これを禁止する法律はなく、あくまで債務者の自由意思に基づく返済であれば許容されています。

ただし注意点として、友人など個人間の貸し借りは、貸金業法の規制を受けません。たとえば、取り立て行為の制限などがあります。

貸金業法第21条が適用されるのは貸金業者に限られるため、個人が債権者である場合、法的な取り立て規制が及ばないのが現実です。

そのため、自己破産手続き中であっても、友人などから取り立てを受ける可能性があります。もし過度な請求や執拗な連絡がある場合には、早めに弁護士へ相談し、必要に応じて裁判所に対応を求めることが重要です。

万が一偏頗弁済した際は弁護士に相談を

万が一、個人再生手続中に特定の債権者へ偏頗弁済を行ってしまった場合には、速やかに手続きを依頼している弁護士へ相談することが重要です。

偏頗弁済が発覚すると手続きが認可されず、これまでにかけた費用や時間がすべて無駄になる可能性があります。

しかし、早期に弁護士へ報告すれば、弁護士が裁判所や個人再生委員との間で状況を説明し、手続き継続のための調整を図ってくれる場合もあるでしょう。

個人再生では、債務者に返済能力があるかどうかだけでなく、手続きに真摯に向き合っているかどうかも重要な判断材料とされます。

そのため、自ら過ちを申告することで、かえって裁判所に対して誠実な姿勢として評価される可能性もあります。

▼関連記事

まとめ

友人からの借金も、ほかの債務と同様に個人再生の対象に含めなければなりません。「迷惑をかけたくない」といった理由で、友人への借金だけを手続きから除外したり、優先的に返済したりすることはできません。

とくに、特定の債権者に対して優先して返済を行う「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は厳しく禁止されており、その事実が発覚すると、個人再生手続き自体が認められない可能性があります。

万が一、偏頗弁済をしてしまった場合は、放置せずに速やかに弁護士へ相談することが大切です。弁護士が事情を説明し、裁判所や再生委員との調整を行ってくれる場合もあります。

個人再生は裁判所を通じた厳格な法的手続きであり、時間も費用もかかるため、少しの判断ミスが手続き失敗につながるおそれもあります。

成功率を高めるためにも、早めに弁護士に相談し、専門的なサポートを受けながら進めるのがおすすめです。

関連記事

個人再生の積立金とは?返金や引き出し・期間はどうなる?

2025.08/08

個人再生の最低弁済額はいくら?基準や計算方法を解説

2025.06/03

個人再生で官報に載ると職場にバレる?掲載期間や注意点を解説

2025.05/27

個人再生手続きは何をする?地域による違いも解説

2025.05/25

個人再生の陳述書とは?書き方や例文・提出の流れ・注意点などを紹介!

2025.05/20

自動下書き個人再生で通帳や口座を隠すのは無意味!財産隠しになるNG行為は?自動下書き

2025.05/20